- 22/07/2025

Музей еврейского народа АНУ и образовательный онлайн-проект «Да» представили виртуальную выставку фотографий из личного архива Аллы Зускиной-Перельман «105 лет ГОСЕТу» в память о Вениамине Зускине и всех артистах, чьи жизни были оборваны репрессиями.

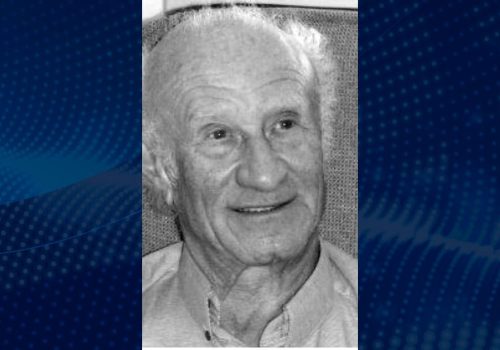

Выставка приглашает заглянуть в семейный альбом Вениамина Зускина (1899–1952), артиста Государственного еврейского театра в Москве, сыгравшего огромное число ролей в спектаклях на идише со своим другом Соломоном Михоэлсом. Его жизнь и творчество отражают судьбу целого поколения советских евреев и культуры, которая была смята репрессиями тоталитарного государства.

Выставка доступна в виртуальной галерее проекта «Да».

К открытию выставки генеральный директор ЕАЕК д-р Хаим Бен Яаков также подготовил вступительное слово:

За сухими строками судебных протоколов и официальных документов скрывались живые человеческие судьбы. Вениамин Зускин был не только «обвиняемым по делу ЕАК», но прежде всего — мужем, отцом, артистом, чья жизнь была наполнена радостью творчества, семейным теплом и болью за судьбу родной культуры.

Представленная виртуальная выставка фотографий из личного архива Аллы Зускиной-Перельман — дочери великого актера — позволяет нам увидеть Вениамина Зускина не через призму трагической развязки, а в живом контексте эпохи расцвета еврейского театрального искусства в СССР. Эти снимки безмолвные свидетели времени, когда еврейская культура еще могла дышать полной грудью, когда ГОСЕТ был центром притяжения для лучших талантов, когда Зускин и Михоэлс создавали спектакли, ставшие классикой театрального искусства.

В семейных фотографиях мы видим Зускина в моменты творческого вдохновения, в кругу коллег по театру, в домашней обстановке с семьей. Эти кадры особенно пронзительны, поскольку мы знаем, чем закончилась его история. Но именно поэтому они так важны, возвращяя человеческое измерение трагедии, показывают, что за каждым именем в списке расстрелянных стояла целая жизнь, полная надежд, планов, любви.

Фотографии из архива семьи Зускиных это не только документы личной истории, но и свидетельства целой эпохи в развитии советской еврейской культуры. Они позволяют нам увидеть то время, когда казалось, что еврейскому искусству в СССР открыты все дороги, когда театр на идише был не пережитком прошлого, а живой, развивающейся формой культурного самовыражения.

Сегодня, когда мы отмечаем 105-летие ГОСЕТа, эти фотографии приобретают особое значение. Они напоминают нам о том, что было утрачено, но одновременно и о том, что сохранилось в памяти, в искусстве, в наследии, которое передается из поколения в поколение.

Алла Зускина-Перельман, открывая семейный архив для широкой публики, совершает важный акт исторической памяти. Ее отец и его товарищи по театру были лишены возможности рассказать свою историю. Но фотографии говорят за них — о творчестве, о дружбе, о любви к искусству, которая оказалась сильнее страха.

Приглашаем вас к неспешному осмотру этой выставки. За каждым снимком — история, за каждой историей — человек, за каждым человеком — эпоха, которая заслуживает того, чтобы быть увиденной и понятой не только через призму трагедии, но и через призму того света, который они несли в мир.

24 декабря 1948 года начались аресты членов Комитета. Доставленные на Лубянку, на протяжении четырех лет следствия они подвергались изнурительным допросам, протоколы которых направлялись непосредственно Сталину.

Хронология событий известна.

20 ноября 1948 года было принято постановление Политбюро[1], утвердившее следующее решение Бюро Совмина: «Бюро Совета министров СССР поручает МГБ немедля распустить Еврейский антифашистский комитет, так как <…> этот Комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки.

В соответствии с этим органы печати этого Комитета закрыть, дела Комитета забрать. Пока никого не арестовывать».

Уже 3 января 1949 года ЦК ВКП(б) разослал во все региональные партийные структуры закрытое письмо о роспуске ЕАК и привлечении к уголовной ответственности всех связанных с ним и «уличенных в шпионаже» лиц. Вскоре антиеврейские репрессии охватили всю страну.

Предъявленные подсудимым обвинения носили самый невероятный характер. Так, героя нашей выставки, артиста Зускина, унаследовавшего от Михоэлса пост худрука Государственного еврейского театра (закрытого в ноябре 1949-го) казнили за то, что «Немаловажное значение в распространении националистических взглядов среди еврейского населения занимал также Московский еврейский театр, возглавлявшийся МИХОЭЛСОМ, а после его смерти — обвиняемым ЗУСКИНЫМ. Еврейский театр ставил главным образом пьесы, воспевающие старину, еврейские местечковые традиции и быт, возбуждавшие у зрителей националистические чувства (т. 2, л. 250—252)»[2].

Закрытый суд[3] над 15 участниками «дела ЕАК» начался 8 мая 1952 года в зале клуба имени Дзержинского. Сталин лично следил за подготовкой к процессу, получая документы по делу[4].

18 июля 1952 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством генерал-лейтенанта Чепцова приговорила к смертной казни дипломата и публициста С. Лозовского, поэта И. Фефера, сотрудника Института истории АН СССР И. Юзефовича, врача Б. Шимелиовича, поэта Л. Квитко, писателя П. Маркиша, писателя и драматурга Д. Бергельсона, поэта и переводчика Д. Гофштейна, актера и художественного руководителя Московского государственного театра им. Михоэлса В. Зускина, журналиста-переводчика Л. Тальми, редактора международного отдела Совинформбюро Э. Теумин, редактора издательства художественной литературы на иностранных языках И. Ватенберга и его супругу, переводчицу с английского и идиша Ч. Ватенберг-Островскую.

По всей видимости, 12 августа приговор был приведен в исполнение.

[1] Опубликовано в: Костырченко Г. В. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 125 (фотокопия документа). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1073. Л. 18.

[2] Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. М., 1994. стр. 380.

[3] См. Обвинительное заключение по делу ЕАК.

[4] См. Сопроводительная записка к обвинительному заключению по делу ЕАК.